Blockchain Teil 1 – Warum nutzt WIWIN digitale Wertpapiere und welche Rolle spielt dabei die Blockchain?

Die Thematik rund um digitale Wertpapiere und insbesondere die Blockchain und ihre Funktionsweise ist sehr komplex. Daher möchten wir versuchen, Ihnen in vier Teilen näher zu bringen, warum wir bei WIWIN auf die Blockchain setzen und nach welchen Kriterien wir diese auswählen. In diesem ersten Teil erklären wir Ihnen, was überhaupt digitale Wertpapiere sind, warum wir sie nutzen und was die Blockchain damit zu tun hat.

Mehr aus unserer Blockchain-Reihe:

Wir bei WIWIN wollen die Finanzwelt Stück für Stück verändern und neue Wege gehen. Dabei möchten wir uns nicht nur inhaltlich, sondern auch technisch von der klassischen Finanzwelt abgrenzen. Wir sehen die klassische Finanzwelt dabei als Sinnbild für Fehlentwicklungen unserer heutigen Gesellschaft: Das gilt zum einen für das Thema Nachhaltigkeit, bei dem sich viele etablierte Akteure den Vorwurf des „Green Washing“ zurecht gefallen lassen müssen.

Zum anderen bezieht es sich auf elementare Prozesse in der heutigen Finanzwelt, die noch nach der gleichen Logik wie vor mehreren Jahrzehnten ablaufen, obwohl sich durch neue Technologien mittlerweile völlig neue und kostengünstigere Möglichkeiten bieten.

Hohe Kosten durch viele Beteiligte

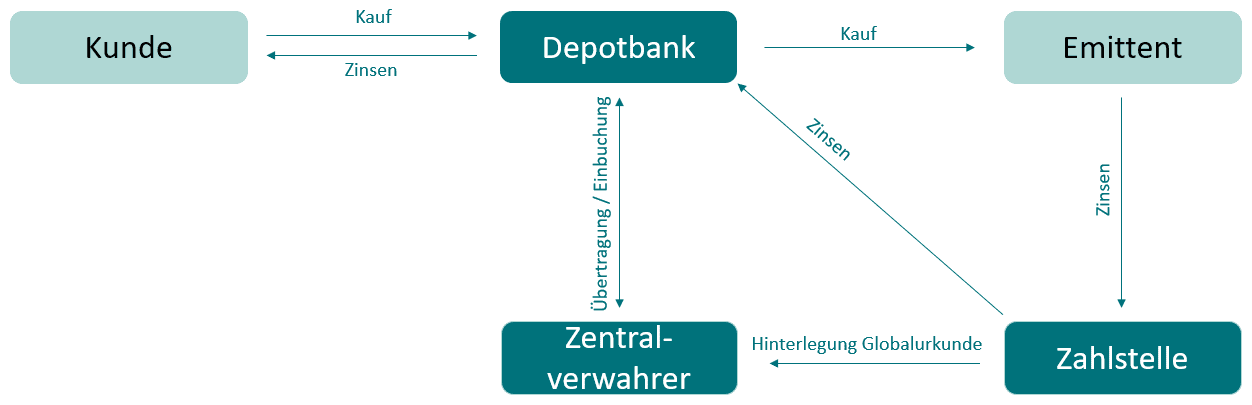

Einer dieser Prozesse, der auch für uns als WIWIN eine zentrale Rolle spielt, ist die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen. Hier sind in der klassischen Finanzwelt mehrere zwischengeschaltete Instanzen wie Zentralverwahrer, Zahlstellen, Depotbanken/Broker notwendig. Das führt in der Praxis dazu, dass solche Transaktionen in der Abwicklung langsam, teuer und ineffizient sind.

vereinfachte Darstellung

Insbesondere bei vergleichsweise kleinen Emissionsvolumina, wie sie im Crowdinvesting üblich sind, entstehen somit erhebliche Fixkosten. Diese führen letztlich dazu, dass die Verzinsung der Finanzprodukte selbst geringer ausfällt, als sie es sein könnte. Darüber hinaus sind die „Dinosaurier“ der Branche in der Regel nicht bereit, alle Informationen und Dokumente mit uns als Vermittler zu teilen. Daher könnten wir diese unseren Investor/innen im Sinne der Transparenz wiederum nicht in unserem Kundenportal zur Verfügung stellen.

Digitale statt klassischer Wertpapiere

Vor diesem Hintergrund haben wir bei WIWIN entschieden, dieses klassische Finanzsystem nicht aktiv zu fördern und unter den gegebenen Umständen keine klassischen Wertpapiere – wie es beispielsweise Aktien sind – anzubieten.

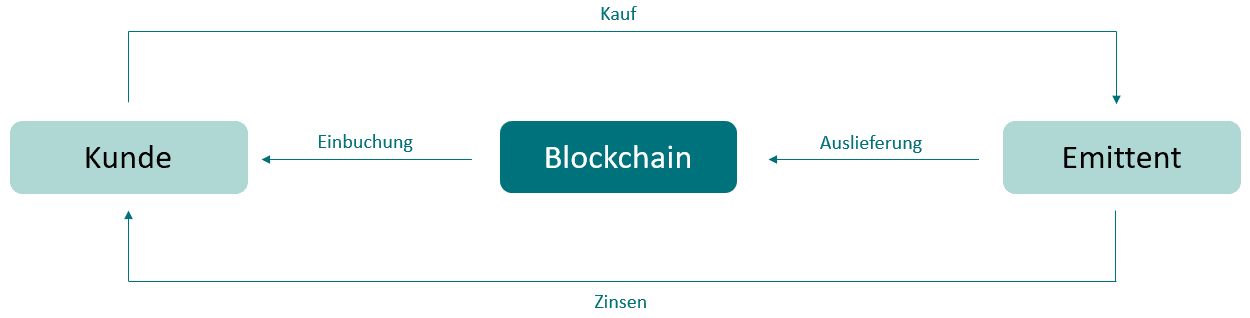

Stattdessen setzen wir digitale Wertpapiere für unsere Finanzprodukte ein. Zur Verwaltung dieser setzen wir die innovative Blockchain-Technologie ein. Somit können wir Transaktionen ohne die oben beschriebenen Instanzen abbilden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die digitalen Wertpapiere direkt von der jeweiligen Emittentin an Sie als Anleger/innen ausgegeben und im WIWIN-Kundenportal verwaltet werden können. Auf diese Weise können Sie ein Wertpapier beispielsweise an Dritte übertragen. Mit der Technologie gewährleisten wir, dass alle relevanten Informationen und Funktionen direkt über WIWIN verfügbar sind. Die technische Infrastruktur können wir unseren Anleger/innen kostenfrei zur Verfügung stellen.

Aber was genau bedeutet digitales Wertpapier?

Bei einem Wertpapier – wie zum Beispiel einer Aktie – sehen alle Stücke gleich aus bzw. haben den gleichen Wert, wie zum Beispiel 50 Euro. Also ist es für Sie als Anleger/in egal, ob Sie die erste oder die zwanzigste Aktie eines Unternehmens kaufen, sie sind beide genau identisch. Durch diese Standardisierung können Sie Ihre Aktie an den verschiedenen Börsen handeln.

Bei einer Vermögensanlage dagegen werden individuelle Verträge zwischen Anleger/in und Emittentin geschlossen. Dabei gibt es nur ein festes Laufzeitende der Vermögensanlage, der Beginn kann von Vertrag zu Vertrag unterschiedlich sein. Auch die Höhe des geschlossenen Vertrages wird individuell vereinbart. Das hat zur Folge, dass diese Vermögensanlagen nicht miteinander vergleichbar sind (nicht standardisiert) und somit nicht ohne weiteres gehandelt werden können.

Um die Handelbarkeit einer Vermögensanlage zu erreichen, müssen die einzelnen Verträge standardisiert werden. Dies gelingt durch eine sogenannte Tokenisierung: Dabei wird eine Stückelung der Vermögensanlage definiert. Zum Beispiel wird bei einem Emissionsvolumen von 500.000 Euro jeder Euro einem Token gleichgesetzt (1 Euro = 1 Token). WIWIN nutzt in der Regel eine Stückelung von 50 Euro pro Token. Dadurch ist jeder Token gleich und es ist egal ob Anleger/in A weniger investiert hat als Anleger/in B – der Wert des Tokens bleibt bei allen derselbe und lediglich die Anzahl an Token variiert. Die so entstandenen digitalen Wertpapiere können somit auch gehandelt werden.

Warum nutzt WIWIN digitale Wertpapiere?

WIWIN nutzt digitale Wertpapiere in erster Linie um – wie oben bereits beschrieben – die vielen Intermediäre einzusparen und somit Kosten zu reduzieren und die Transparenz zu erhöhen. Zukünftig wollen wir die bei uns getätigten Investitionen aber auch übertragbar – also handelbar – machen. Somit können Sie als Anleger/in Ihre Investments bei Bedarf auch schon vor Ende der Laufzeit verkaufen.

Wie sicher sind digitale Wertpapiere?

Digitale Wertpapiere werden – sehr vereinfacht ausgedrückt – mit Hilfe von Smart Contracts generiert und dann auf der Blockchain gespeichert. Wie das technisch genau funktioniert, erklären wir Ihnen in unserem Beitrag „Was ist die Blockchain und wie funktioniert sie?“. Bildlich gesprochen können Sie sich eine Blockchain als digitales und dezentrales Kontobuch vorstellen. Die Blockchain ersetzt dabei die vielen Instanzen, die beim klassischen Wertpapier (s.o.) dazwischengeschaltet sind und ist somit deutlich kostengünstiger, schneller und transparenter.

vereinfachte Darstellung

Vereinfacht dargestellt bildet dabei jeder Vertrag, der geschlossen wird, einen Block. Viele einzelne Verträge und somit Blöcke werden in einer Kette (Chain) zusammengefasst und über komplexe Schlüssel miteinander verknüpft. Diese Blöcke werden dann dezentral auf vielen Computern (sogenannten Nodes) im System gespeichert. Sobald ein Vertrag innerhalb eines Blocks verändert wird, ändern sich alle Blöcke, die nach dem manipulierten Block erzeugt und auf der Blockchain gespeichert wurden – was dadurch sofort erkennbar wird. Durch diesen Mechanismus gilt die Blockchain als ein sehr sicheres System.

Außerdem liegt eine öffentliche Blockchain dabei nicht auf den Servern einer einzelnen Firma, sondern ist auf viele einzelne Nutzer des Systems verteilt. Durch diese Dezentralität wird nochmals die Sicherheit erhöht.

Aber ist das nicht total klimaschädlich?

Vielleicht fragen Sie sich jetzt, wie Nachhaltigkeit und Blockchain zusammenpassen. Diese Frage haben wir uns initial auch gestellt. Dazu ist es wichtig die Blockchain-Technologie nicht mit Kryptowährungen gleichzusetzen. Kryptowährungen, wie beispielsweise Bitcoin, basieren ebenfalls auf der Blockchain-Technologie. Die Bitcoin-Blockchain ist jedoch eine der ältesten Blockchains und setzt somit auch alte Prozesse ein. Das führt in der Praxis dazu, dass die Abwicklung von Transaktionen sehr aufwendig und somit energieintensiv ist.

Aus diesem Grund setzen wir bei WIWIN insbesondere auf modernste Blockchains mit effizienten Prozessen, sodass der Energieverbrauch zur Abwicklung von Transaktionen vernachlässigbar gering ist. Blockchain und Nachhaltigkeit müssen sich daher nicht ausschließen.

Bei der Etablierung von digitalen Wertpapieren hat WIWIN eine Vorreiterrolle in Deutschland eingenommen und gehört, gemessen am vermittelten Volumen, zu den größten Akteuren am Markt. Darüber hinaus haben wir 2020 auch das erste nachhaltige digitale Wertpapier und die zu diesem Zeitpunkt größte Einzelemission eines digitalen Wertpapiers in Deutschland begleitet und platziert.

Sie möchten noch mehr zum Thema Blockchain lesen?